2015年02月03日

な・ん・と!

イベントを主催しちゃいます(えっ?)

いやどうも。うっかりはじめちゃいました。和ゴコロくらぶ主催イベント、開催決定です(ナンダイキナリ)

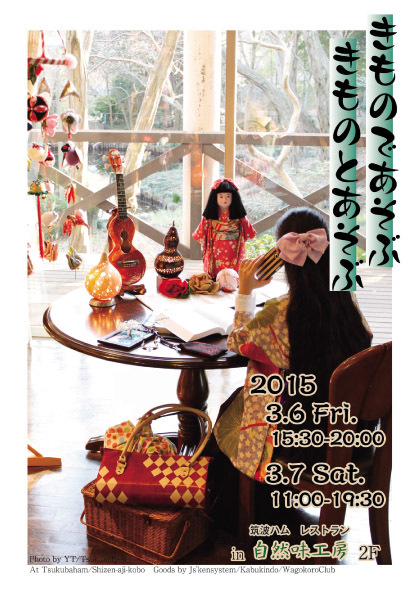

和のクラフト作品&リサイクル着物とリメイク服展示販売会

きものであそぶ きものとあそぶ

2015年3月6日15:30~20:00・3月7日11:00~19:30

筑波ハム レストラン自然味工房2F

つくば市下平塚383 TEL:029-856-1953

和ゴコロくらぶの提案する普段の着物・着物小物・Js'kensystemの提案するレザーグッズ・つくばかぶきんどうの提案するひょうたんランプやひょうたん根付

古布リメイク工房 初美から、リサイクルきものと帯、リメイク服、リメイクバッグ・・・

リサイクルきものと帯を羽織り放題、コーディネートあそびコーナーも設定

自然豊かなレストランのレトロな空間に「和洋折衷・大正浪漫・昭和」をキーワードに、きもの・ファッションアイテム・インテリアが並びます。

フライヤー表

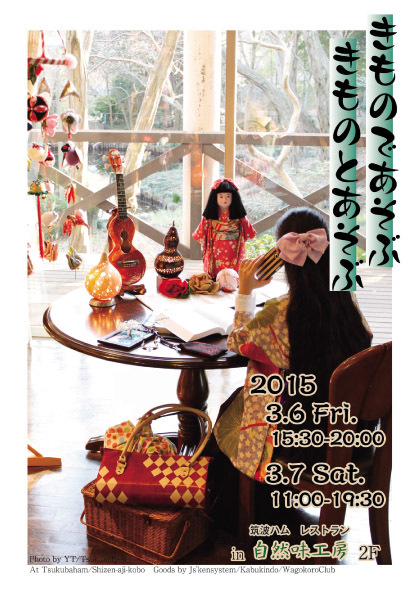

フライヤー裏

ワークショップも同時開催。参加者募集中です(^^)b

本日、フライヤー印刷上がって手元に届いたので、今週末には市内各所その他で皆さんのお目にかかることと思います。

みかけたら、手にとって見てくださいね。

面白い楽しい二日間にするよっ!

続きを読む

いやどうも。うっかりはじめちゃいました。和ゴコロくらぶ主催イベント、開催決定です(ナンダイキナリ)

和のクラフト作品&リサイクル着物とリメイク服展示販売会

きものであそぶ きものとあそぶ

2015年3月6日15:30~20:00・3月7日11:00~19:30

筑波ハム レストラン自然味工房2F

つくば市下平塚383 TEL:029-856-1953

和ゴコロくらぶの提案する普段の着物・着物小物・Js'kensystemの提案するレザーグッズ・つくばかぶきんどうの提案するひょうたんランプやひょうたん根付

古布リメイク工房 初美から、リサイクルきものと帯、リメイク服、リメイクバッグ・・・

リサイクルきものと帯を羽織り放題、コーディネートあそびコーナーも設定

自然豊かなレストランのレトロな空間に「和洋折衷・大正浪漫・昭和」をキーワードに、きもの・ファッションアイテム・インテリアが並びます。

フライヤー表

フライヤー裏

ワークショップも同時開催。参加者募集中です(^^)b

自分結い和髪講座3月7日13時~

講師:上藪洋子氏(和の庵あいれ屋主人)

受講料:お一人2800円+毛タボ代500円

最小催行人数5名*要予約 info@do-raku.info

講師:上藪洋子氏(和の庵あいれ屋主人)

受講料:お一人2800円+毛タボ代500円

最小催行人数5名*要予約 info@do-raku.info

本日、フライヤー印刷上がって手元に届いたので、今週末には市内各所その他で皆さんのお目にかかることと思います。

みかけたら、手にとって見てくださいね。

面白い楽しい二日間にするよっ!

続きを読む

2014年02月19日

あいれ屋講座2月開催しました

二週間続けての週末の大雪でしたが、みなさんかわりなくお過ごしでしょうか。

9日に予定していたものの積雪で家から出られず延期したあいれ屋ちりめん細工講座、余裕を持って出かけていくために当初予定の午前中から午後へ変更したのが効を奏して16日に無事開催できました。

とはいえ、いまだ影響の残る記録的な大雪となった2月半ばでした。大雪の影響で不自由な生活をされている方々が一日も早く日常に戻れる事を願っています。

そんななかでの講座でしたが、電車が動かなかったり遅延したりなどあったといえ予定時間に滞りなく開催できたことに感謝しつつ、レポートしたいと思います(^^)

あいれ屋さんでの講座は、1月に続いて2回目でした。

募集時は雛祭りに向けて貝雛・うさぎ雛を予定していましたが、ご希望のお題で「椿袋」の講習を行いました。

あいれ屋さんにご用意いただいたお茶とお菓子は、雛祭りをイメージしたかわいい和菓子でした。ありがとうございます。

次回は、3月9日(日曜日)13時~「桜袋」の予定です。

現在ご予約受付中です(^^)b

詳細・ご予約はこちらへ

あいれ屋さんは、大江戸線中井駅A2出口から徒歩2分、昔は友禅流しが行われていたという妙正寺川のほとりに建つ昭和な古民家の二階の素敵なギャラリースペースです。

お部屋のセピアカラーな雰囲気、さりげなくディスプレイされた帯や着物が落ち着いた空間を演出しています。

そうそう、講座予定の日のちょうど1週間前には、染めの小道というイベントが開催されています。

春まだ浅い季節かと思いますが、友禅流しをイメージして妙正寺川に掛けられた反物たちやお店に展示された暖簾を見ながら、お散歩するのも楽しいと思います。 続きを読む

9日に予定していたものの積雪で家から出られず延期したあいれ屋ちりめん細工講座、余裕を持って出かけていくために当初予定の午前中から午後へ変更したのが効を奏して16日に無事開催できました。

とはいえ、いまだ影響の残る記録的な大雪となった2月半ばでした。大雪の影響で不自由な生活をされている方々が一日も早く日常に戻れる事を願っています。

そんななかでの講座でしたが、電車が動かなかったり遅延したりなどあったといえ予定時間に滞りなく開催できたことに感謝しつつ、レポートしたいと思います(^^)

あいれ屋さんでの講座は、1月に続いて2回目でした。

募集時は雛祭りに向けて貝雛・うさぎ雛を予定していましたが、ご希望のお題で「椿袋」の講習を行いました。

あいれ屋さんにご用意いただいたお茶とお菓子は、雛祭りをイメージしたかわいい和菓子でした。ありがとうございます。

次回は、3月9日(日曜日)13時~「桜袋」の予定です。

現在ご予約受付中です(^^)b

詳細・ご予約はこちらへ

あいれ屋さんは、大江戸線中井駅A2出口から徒歩2分、昔は友禅流しが行われていたという妙正寺川のほとりに建つ昭和な古民家の二階の素敵なギャラリースペースです。

お部屋のセピアカラーな雰囲気、さりげなくディスプレイされた帯や着物が落ち着いた空間を演出しています。

そうそう、講座予定の日のちょうど1週間前には、染めの小道というイベントが開催されています。

春まだ浅い季節かと思いますが、友禅流しをイメージして妙正寺川に掛けられた反物たちやお店に展示された暖簾を見ながら、お散歩するのも楽しいと思います。 続きを読む

2010年08月17日

7月後半のコーディネート

残暑お見舞い申し上げます。

とりたてて記事にするようなこともなく・・・ぼんやりしていたら、すっかりご無沙汰してしまいました(^^;

ぼんやりしすぎですね。

コーディネートばかりでもツマラナイかな、と思ってアップを控えていたら、あっという間に八月も後半です。

猛暑続きのこの夏は、記事にならない出来事でなにやら身辺騒然として着物を着ること自体少なくて、八月に入ってからは一回も着ていません。

では、七月後半、夏のコーディネートです。

7月15日ちりめん細工講師の際のコーディネート。

飛び梅の絽小紋に羅の名古屋帯。

古着で手に入れた絽小紋で、元は萩など秋の草花を染めてあったものを飛び梅に染め替えたもののようです。入手してから柄をよく見て・・・夏のきものに梅・・・? と思ったものでしたが。

梅は冬の柄ですが、菅原道真公を追って飛んだ梅という古事もある飛び梅は、天神さん=道真公にちなんだ柄でもあるので、この時期(=天神祭り・・・関東なのであまり関わりないけれども)にもよしとしました(笑)

7月22日ちりめん細工講師の際のコーディネート。

分銅つなぎの絹縮に羅の名古屋帯。

盛夏の帯は手持ちの数が少ないので、勢いコレばかりになります。

7月23日和装着装講師の際のコーディネート。

夏祭り時期なので、大人の浴衣コーデ。

綿紅梅の紺地菊柄の浴衣に半衿と角出しに結んだ単名古屋帯、白足袋をあわせています。

白の絽半衿をあわせると爽やかになったのですが、準備をし忘れていたため、前日と同じ墨色地の綿麻半衿です。

続きを読む

とりたてて記事にするようなこともなく・・・ぼんやりしていたら、すっかりご無沙汰してしまいました(^^;

ぼんやりしすぎですね。

コーディネートばかりでもツマラナイかな、と思ってアップを控えていたら、あっという間に八月も後半です。

猛暑続きのこの夏は、記事にならない出来事でなにやら身辺騒然として着物を着ること自体少なくて、八月に入ってからは一回も着ていません。

では、七月後半、夏のコーディネートです。

7月15日ちりめん細工講師の際のコーディネート。

飛び梅の絽小紋に羅の名古屋帯。

古着で手に入れた絽小紋で、元は萩など秋の草花を染めてあったものを飛び梅に染め替えたもののようです。入手してから柄をよく見て・・・夏のきものに梅・・・? と思ったものでしたが。

梅は冬の柄ですが、菅原道真公を追って飛んだ梅という古事もある飛び梅は、天神さん=道真公にちなんだ柄でもあるので、この時期(=天神祭り・・・関東なのであまり関わりないけれども)にもよしとしました(笑)

7月22日ちりめん細工講師の際のコーディネート。

分銅つなぎの絹縮に羅の名古屋帯。

盛夏の帯は手持ちの数が少ないので、勢いコレばかりになります。

7月23日和装着装講師の際のコーディネート。

夏祭り時期なので、大人の浴衣コーデ。

綿紅梅の紺地菊柄の浴衣に半衿と角出しに結んだ単名古屋帯、白足袋をあわせています。

白の絽半衿をあわせると爽やかになったのですが、準備をし忘れていたため、前日と同じ墨色地の綿麻半衿です。

続きを読む

2010年07月20日

6月後半・7月前半のコーディネート

梅雨も明けてすっかり真夏の様相です。

時機を逸してしまった気もしますが、記録なので(笑)6月後半のコーディネートです。

お約束でいうと6月は単の季節。この月の後半は梅雨の時期でもあり、じめじめと鬱陶しい季節です。

洋装にレインコートがあるように、和装でも雨用のコートがあり、夏用のコートは紗や羅などの透ける素材に撥水加工のされた涼しげなものですが、雨の多い季節に敢えて手入れも大変な和装を選ぶ人も少なくなりました。

着る人が少なくなれば、そのものの種類も少なくなるのは道理であって、夏用雨コートなど持っている人も少ないのでは・・・(^^; 着る機会がない、と仕立てはぐっている二十年もの紗の雨コート反物を前に、アレコレ思うのでありました(笑)

そうこうしているうちに梅雨もあけ、猛暑の日々がやってきます。そしてまた紗の雨コートは反物のまま時を過ごすのでした(こらこら)

6月17日ちりめん細工講師のコーディネート

薄手木綿の単きものに麻の帯です。6月の麻帯は早すぎかとも思いますが、羅よりはいいかとか(^^;

新しい麻帯の場合は硬いこともありますので、霧吹きで湿らせてから締めると身体に沿います。コレは古いものなので、楽々身体に馴染みます。

今日は汗を吸ったかな? と思ったら、脱いだ後に帯の下にタオルを敷いてスチームをあて、汗の成分をタオルに移しておきます。

6月24日ちりめん細工講師のコーディネート

黒地に生成り色の分銅つなぎ柄の縮きものに麻の帯です。17日の帯と同じですね。

小物も同じ。帯揚げは、ラメ入り濃い紫の100均ストールです。110~120cm程度の長さがあればストールなども帯揚げに出来ちゃいます。

ちりめん細工講師の装いなので、ちりめんの金魚を根付にして下げてみました。

さりげなさすぎて、17日には気付いてもらえなかったです(笑)

7月8日ちりめん細工講師のコーディネート

白地に赤の十字絣の麻縮に羅の名古屋帯です。

このきもの、リサイクルショップの浴衣コーナーに525円で吊るされていました。下前の裾に茶染みがあるのですね。着てしまったら(着ている本人は)気になりません。リサイクルショップなので素材表示もありませんが、生地に触ってみたら麻と確信したので即購入です。

麻縮もしくは麻交織であれば丸洗い可能なので、購入後すぐさまシミに漂白剤を打ち振り、洗濯機に投入です。シミは落ちませんでしたが、衿の薄汚れはすっかり綺麗になりました。

松葉色の帯揚げ帯締めで引き締めてみました。

ここのところずっと麻の紋紗襦袢を着ていますが、脱いだ後にすぐ洗濯すると半日も経たずに乾いてしまいます。夏の襦袢は洗えるものがいいですね。

ただ、麻襦袢は硬さがあり皺にもなりやすいので、絹物の絽や紗を着るときに坐り皺が戻りにくいなど気になるところがでてくるかもしれません。そのような場合は、きものと襦袢の素材を合わせておいたほうがいいでしょう。絹絽の襦袢は・・・気楽に洗えませんけど・・・(^^;

続きを読む

時機を逸してしまった気もしますが、記録なので(笑)6月後半のコーディネートです。

お約束でいうと6月は単の季節。この月の後半は梅雨の時期でもあり、じめじめと鬱陶しい季節です。

洋装にレインコートがあるように、和装でも雨用のコートがあり、夏用のコートは紗や羅などの透ける素材に撥水加工のされた涼しげなものですが、雨の多い季節に敢えて手入れも大変な和装を選ぶ人も少なくなりました。

着る人が少なくなれば、そのものの種類も少なくなるのは道理であって、夏用雨コートなど持っている人も少ないのでは・・・(^^; 着る機会がない、と仕立てはぐっている二十年もの紗の雨コート反物を前に、アレコレ思うのでありました(笑)

そうこうしているうちに梅雨もあけ、猛暑の日々がやってきます。そしてまた紗の雨コートは反物のまま時を過ごすのでした(こらこら)

6月17日ちりめん細工講師のコーディネート

薄手木綿の単きものに麻の帯です。6月の麻帯は早すぎかとも思いますが、羅よりはいいかとか(^^;

新しい麻帯の場合は硬いこともありますので、霧吹きで湿らせてから締めると身体に沿います。コレは古いものなので、楽々身体に馴染みます。

今日は汗を吸ったかな? と思ったら、脱いだ後に帯の下にタオルを敷いてスチームをあて、汗の成分をタオルに移しておきます。

6月24日ちりめん細工講師のコーディネート

黒地に生成り色の分銅つなぎ柄の縮きものに麻の帯です。17日の帯と同じですね。

小物も同じ。帯揚げは、ラメ入り濃い紫の100均ストールです。110~120cm程度の長さがあればストールなども帯揚げに出来ちゃいます。

ちりめん細工講師の装いなので、ちりめんの金魚を根付にして下げてみました。

さりげなさすぎて、17日には気付いてもらえなかったです(笑)

7月8日ちりめん細工講師のコーディネート

白地に赤の十字絣の麻縮に羅の名古屋帯です。

このきもの、リサイクルショップの浴衣コーナーに525円で吊るされていました。下前の裾に茶染みがあるのですね。着てしまったら(着ている本人は)気になりません。リサイクルショップなので素材表示もありませんが、生地に触ってみたら麻と確信したので即購入です。

麻縮もしくは麻交織であれば丸洗い可能なので、購入後すぐさまシミに漂白剤を打ち振り、洗濯機に投入です。シミは落ちませんでしたが、衿の薄汚れはすっかり綺麗になりました。

松葉色の帯揚げ帯締めで引き締めてみました。

ここのところずっと麻の紋紗襦袢を着ていますが、脱いだ後にすぐ洗濯すると半日も経たずに乾いてしまいます。夏の襦袢は洗えるものがいいですね。

ただ、麻襦袢は硬さがあり皺にもなりやすいので、絹物の絽や紗を着るときに坐り皺が戻りにくいなど気になるところがでてくるかもしれません。そのような場合は、きものと襦袢の素材を合わせておいたほうがいいでしょう。絹絽の襦袢は・・・気楽に洗えませんけど・・・(^^;

続きを読む

2010年06月25日

6月前半のコーディネート

衣替えの6月も終盤に差し掛かりました。

高温多湿の夏は、着物を着ているのも大変・・・と思われるようですが、暑いときは何を着ていても暑いのです(笑)

暑い季節の着物コーディネートは「見る人に涼感を感じてもらうこと」を第一に考えます。

もちろん着ている人も心地よく着ることができてこそ、他に気を配ることもできるようになるわけですが。

6月3日ちりめん細工講習の際のコーディネートです。

衣替えしたばかりの6月は、まだ薄物(絽や紗などの透ける生地)の季節ではありません。

といっても表側だけの話。暑い日なら夏の襦袢を5月から着ていることもあります。

この日は、ポリ単の二部式襦袢。胴の部分がサラシ木綿なので汗を吸いますが、裾周りと袖が薄手ポリエステル生地の単仕立になっているものです。風を通さないため、梅雨の時期になると蒸れますが、入梅前の湿気のない日和でしたら充分です。ポリなら気楽に洗濯できますしね。

もちろん夏の襦袢を着てもいい頃合。

着物は、細いよろけ縞のお召し単。黒地に白と赤の細い縞の着物です。

帯は紺地に渦潮の化繊八寸名古屋帯。

帯締めと帯揚げは赤紫の夏物。半衿は帯揚げに似た色の綿麻。

小物を帯の柄から一色選んで合わせています。

6月4日和装着装講習の際のコーディネートです。

黒地の分胴つなぎ柄の縮の単着物に、レンガ色地の八寸名古屋帯。

緑色の帯締め帯揚げ。

この帯は張りがあるのでお太鼓にする際、仮紐を使うと綺麗に決まる・・・のは分かっているのですが、いつも仮紐を用意するのを忘れて着始めてしまいます(笑)

お太鼓山が斜めになっていますね(^^;

6月10日ちりめん細工講習の際のコーディネートです。

生成りに紺の絣柄サマーウールに、藍色地にクリーム色の丸に植物柄の八寸名古屋帯。

緑色の帯締め帯揚げは4日と同じものです。

この日は麻の紋紗織り長襦袢を合わせています。

教室に向かうときは自動車での移動ですし、教室に入ってからはエアコンの効いた室内になりますので、外の暑さを感じることも少ないのですが、この時期は、ちょっと動いても汗になりますね。

着物は洗濯機に放り込んでガラガラ洗濯するというわけにもいかないもの、なかなか普段から気楽に着ましょうとはならないかもしれません。

その点、麻素材は、簡単に袖畳してネットにいれれば洗濯機で洗える上に、すぐに乾くのが重宝です。

また程よく硬めで肌からの距離感があって風を通し、吸湿発散に優れていて着ていても蒸れずに爽やかに過ごせます。

襦袢の素材だけでなく、肌着等も季節に応じて工夫します。

続きを読む

高温多湿の夏は、着物を着ているのも大変・・・と思われるようですが、暑いときは何を着ていても暑いのです(笑)

暑い季節の着物コーディネートは「見る人に涼感を感じてもらうこと」を第一に考えます。

もちろん着ている人も心地よく着ることができてこそ、他に気を配ることもできるようになるわけですが。

6月3日ちりめん細工講習の際のコーディネートです。

衣替えしたばかりの6月は、まだ薄物(絽や紗などの透ける生地)の季節ではありません。

といっても表側だけの話。暑い日なら夏の襦袢を5月から着ていることもあります。

この日は、ポリ単の二部式襦袢。胴の部分がサラシ木綿なので汗を吸いますが、裾周りと袖が薄手ポリエステル生地の単仕立になっているものです。風を通さないため、梅雨の時期になると蒸れますが、入梅前の湿気のない日和でしたら充分です。ポリなら気楽に洗濯できますしね。

もちろん夏の襦袢を着てもいい頃合。

着物は、細いよろけ縞のお召し単。黒地に白と赤の細い縞の着物です。

帯は紺地に渦潮の化繊八寸名古屋帯。

帯締めと帯揚げは赤紫の夏物。半衿は帯揚げに似た色の綿麻。

小物を帯の柄から一色選んで合わせています。

6月4日和装着装講習の際のコーディネートです。

黒地の分胴つなぎ柄の縮の単着物に、レンガ色地の八寸名古屋帯。

緑色の帯締め帯揚げ。

この帯は張りがあるのでお太鼓にする際、仮紐を使うと綺麗に決まる・・・のは分かっているのですが、いつも仮紐を用意するのを忘れて着始めてしまいます(笑)

お太鼓山が斜めになっていますね(^^;

6月10日ちりめん細工講習の際のコーディネートです。

生成りに紺の絣柄サマーウールに、藍色地にクリーム色の丸に植物柄の八寸名古屋帯。

緑色の帯締め帯揚げは4日と同じものです。

この日は麻の紋紗織り長襦袢を合わせています。

教室に向かうときは自動車での移動ですし、教室に入ってからはエアコンの効いた室内になりますので、外の暑さを感じることも少ないのですが、この時期は、ちょっと動いても汗になりますね。

着物は洗濯機に放り込んでガラガラ洗濯するというわけにもいかないもの、なかなか普段から気楽に着ましょうとはならないかもしれません。

その点、麻素材は、簡単に袖畳してネットにいれれば洗濯機で洗える上に、すぐに乾くのが重宝です。

また程よく硬めで肌からの距離感があって風を通し、吸湿発散に優れていて着ていても蒸れずに爽やかに過ごせます。

襦袢の素材だけでなく、肌着等も季節に応じて工夫します。

続きを読む

2010年05月31日

5月のコーディネート:後半

前回に引き続き5月のコーディネートです。

写真を整理してみたら、今月は12日も着物を着ていました(笑)

では5月後半のコーディネート。

13日

小豆色に幾何学模様のポリエステル単着物に、緑の遠山模様紬帯を小さ目の角だしに。

半衿は新之助上布「苺縞」、淡い紫の絽帯揚げ、赤茶色の帯締め。

二部式襦袢の袖と裾は黒地に白い格子とうさぎの柄です。胴部分がサラシなので汗を吸ってくれるのと、洗濯機で洗えるのがポイント。単のモスリン襦袢では暑くなってくると、この襦袢の登場機会が増えます。

洞峰公園カルチャー教室講師の装い。

カルチャー講師の際は、ちりめん細工に使用するお道具や材料などの大荷物を抱えての移動です。傷んでも気にならない着物の登場となります(^^)

20日

紺色にラメ糸が織り込まれたレース織りの単着物。着物と同色系の植物模様の紬帯をお太鼓に。

半衿は新之助上布「苺縞」、からし色の絽帯揚げ。同色の帯締め。

襦袢は、ポリ単の二部式です。洗える半衿なので、つけっぱなしで洗っています(^^)

4月末から5月前半にかけて夏日が続いたので、薄手の単ものも出してしまいました。

アイカルチャー「ちりめん細工講座」講師の装い。

21日

紬風単着物に単紬帯をお太鼓に。赤紫の絽の帯揚げとセットの帯締め。

半衿は新之助上布「虹色格子」。

ウールか交織の単着物なので、麻の襦袢を合わせました。

アーデン手芸教室講師の装い。

この着物は袖丈が短めの普段用です。振りが短いと動くのも楽々。

机のこちら側から向かい合わせの机で製作している生徒さんに、ぐいっと腕を伸ばして待ち針ウチなんて場面もこなします(笑)

続きを読む

写真を整理してみたら、今月は12日も着物を着ていました(笑)

では5月後半のコーディネート。

13日

小豆色に幾何学模様のポリエステル単着物に、緑の遠山模様紬帯を小さ目の角だしに。

半衿は新之助上布「苺縞」、淡い紫の絽帯揚げ、赤茶色の帯締め。

二部式襦袢の袖と裾は黒地に白い格子とうさぎの柄です。胴部分がサラシなので汗を吸ってくれるのと、洗濯機で洗えるのがポイント。単のモスリン襦袢では暑くなってくると、この襦袢の登場機会が増えます。

洞峰公園カルチャー教室講師の装い。

カルチャー講師の際は、ちりめん細工に使用するお道具や材料などの大荷物を抱えての移動です。傷んでも気にならない着物の登場となります(^^)

20日

紺色にラメ糸が織り込まれたレース織りの単着物。着物と同色系の植物模様の紬帯をお太鼓に。

半衿は新之助上布「苺縞」、からし色の絽帯揚げ。同色の帯締め。

襦袢は、ポリ単の二部式です。洗える半衿なので、つけっぱなしで洗っています(^^)

4月末から5月前半にかけて夏日が続いたので、薄手の単ものも出してしまいました。

アイカルチャー「ちりめん細工講座」講師の装い。

21日

紬風単着物に単紬帯をお太鼓に。赤紫の絽の帯揚げとセットの帯締め。

半衿は新之助上布「虹色格子」。

ウールか交織の単着物なので、麻の襦袢を合わせました。

アーデン手芸教室講師の装い。

この着物は袖丈が短めの普段用です。振りが短いと動くのも楽々。

机のこちら側から向かい合わせの机で製作している生徒さんに、ぐいっと腕を伸ばして待ち針ウチなんて場面もこなします(笑)

続きを読む

2010年05月29日

5月のコーディネート:前半

写真を整理してみたら、今月は12日も着物を着ていました(笑)

ということで画像も12枚あるため、前半・後半に分けて今月のコーディネートまとめをいたします。

では5月前半のコーディネート。

1日

花の入った縞のポリエステル袷着物に、ポリエステルの袋名古屋帯。

淡い紫の綸子に鶴の絞り模様が入った帯揚げ、緑と白の帯締め。

この縞の着物が好きなのに、今年は出していなかったことに気付いて着てみました。

この日は・・・お見舞いに行ったんじゃなかったかと思います。

2日

白紬に柄を選んで誂染めした袷着物。緑の遠山模様の紬帯。

半衿は新之助上布「苺縞」、淡い紫綸子に鶴の帯揚げ。緑に金の入った帯締め。

義父からお食事会の召集があって家族で集合した際の装い。

5日

2日と同じ着物に、白地に赤のリボン織八寸名古屋。青の帯締めを利かせ色にしました。

藤を見に行ったときの装い。

とても暑い日でしたが、同行者の思いいれのある着物であったため、この袷を着ました。

肌着に袖なしの浴衣下を着て二部式単襦袢で衿を開き気味に着て暑さ対策していましたが、暑いことは暑かったです。

続きを読む

ということで画像も12枚あるため、前半・後半に分けて今月のコーディネートまとめをいたします。

では5月前半のコーディネート。

1日

花の入った縞のポリエステル袷着物に、ポリエステルの袋名古屋帯。

淡い紫の綸子に鶴の絞り模様が入った帯揚げ、緑と白の帯締め。

この縞の着物が好きなのに、今年は出していなかったことに気付いて着てみました。

この日は・・・お見舞いに行ったんじゃなかったかと思います。

2日

白紬に柄を選んで誂染めした袷着物。緑の遠山模様の紬帯。

半衿は新之助上布「苺縞」、淡い紫綸子に鶴の帯揚げ。緑に金の入った帯締め。

義父からお食事会の召集があって家族で集合した際の装い。

5日

2日と同じ着物に、白地に赤のリボン織八寸名古屋。青の帯締めを利かせ色にしました。

藤を見に行ったときの装い。

とても暑い日でしたが、同行者の思いいれのある着物であったため、この袷を着ました。

肌着に袖なしの浴衣下を着て二部式単襦袢で衿を開き気味に着て暑さ対策していましたが、暑いことは暑かったです。

続きを読む

2010年04月27日

4月のコーディネート

初夏の陽気かと思えば、4月も半ばに雪が積もったりして、寒暖の差が激しかったですね。

桜が咲く頃ともなれば羽織も脱いでの帯付姿・・・と思うのですが、なかなか羽織やストールが手放せませんでした。

月初め和装着装講師のコーディネート。

古着でもとめた昭和はじめの小紋は、袖丈が長いので、袖丈の合う古着の緋の長襦袢です。

袖丈の長い代わりに身丈が短く、おはしょりが出ないので下目に巻いた帯下に入れ、元禄小袖風。半巾帯を変わり結びに。

帯締めが斜めなのはわざとそのように結んでいます。帯板を入れたほうが良かったですね。

小袖風着付けでは、衿は抜きません。

こちらは、学生時代に仕立てた紬のきものにリボン織り名古屋帯。

カルチャー教室のイベントで体験講習会講師のコーディネートです。

終わって帰宅してから、道中着を羽織に変えて夕方の桜を見に行きました。寒かった(笑)

洞峰公園カルチャー講師のコーディネート。

花菱の地紋のある角通し小紋に、柄部分に組紐が織り込まれた化繊帯。

この帯は、柄は気に入っているのに締りが良くないので、あまり登場機会がありません。

お太鼓は小さ目が好き(^^)

アイカルチャー教室講師のコーディネート。

染め紬にウールの単羽織。帯は化繊のしゃれ袋を角だしに。この帯は、長くて持て余し気味(^^;

ウール羽織は、やはり学生時代に仕立てたものです。

珊瑚とガラスビーズで作った羽織紐を合わせてみました。 続きを読む

桜が咲く頃ともなれば羽織も脱いでの帯付姿・・・と思うのですが、なかなか羽織やストールが手放せませんでした。

月初め和装着装講師のコーディネート。

古着でもとめた昭和はじめの小紋は、袖丈が長いので、袖丈の合う古着の緋の長襦袢です。

袖丈の長い代わりに身丈が短く、おはしょりが出ないので下目に巻いた帯下に入れ、元禄小袖風。半巾帯を変わり結びに。

帯締めが斜めなのはわざとそのように結んでいます。帯板を入れたほうが良かったですね。

小袖風着付けでは、衿は抜きません。

こちらは、学生時代に仕立てた紬のきものにリボン織り名古屋帯。

カルチャー教室のイベントで体験講習会講師のコーディネートです。

終わって帰宅してから、道中着を羽織に変えて夕方の桜を見に行きました。寒かった(笑)

洞峰公園カルチャー講師のコーディネート。

花菱の地紋のある角通し小紋に、柄部分に組紐が織り込まれた化繊帯。

この帯は、柄は気に入っているのに締りが良くないので、あまり登場機会がありません。

お太鼓は小さ目が好き(^^)

アイカルチャー教室講師のコーディネート。

染め紬にウールの単羽織。帯は化繊のしゃれ袋を角だしに。この帯は、長くて持て余し気味(^^;

ウール羽織は、やはり学生時代に仕立てたものです。

珊瑚とガラスビーズで作った羽織紐を合わせてみました。 続きを読む

2010年03月13日

3月のコーディネート

3月の和装着装教室、受講生の皆さんは先月に引き続き、卒入学式向けの二重太鼓レッスン。

変り結びなどもしてみたいところですが、とにかく基本の二重太鼓を自分ひとりでしっかりきれいに仕上げられることを目指して、本番に向けて実際に着る着物と帯での練習を行います。

きものは慣れることが一番と考えますので、良いきものだからといって、本番にだけ着ようとすると、どうしても「着られている」感覚になってしまいます。

できれば2~3ヶ月前から、無理なら1~2回でも、その日に着たいきもので練習することをオススメします。

着ているうちに、きものの方でも身体に馴染んでくるものなんですよ。

月に1~2回の和装講習ですが、下着から始めて30分以内で着られるようになりました。

式当日のお母さまは大変です。

自分の着付はもちろんのこと、旦那様のご準備も、式に出席するお子様ご本人のご準備も、更に、ご家族の朝ごはんだって、お洗濯だってあるんですものね。簡単にさっと着られるようになっていなくっちゃ(^^)

よいお天気であるように祈っています。

前日に一そろえ、揃えておくのを忘れないようにしてくださいネ。

あ、写真を撮らせていただくのを忘れていました(^^;

では、今月の講師コーディネートです。

まあ、あの・・・普段着でゴメンナサイ(笑)

初回。古着のコーデ。

春らしい柄行の小紋に、毛織(たぶん)の黒にポイント柄の名古屋帯。

ピンクの刺繍半衿、ピンク色の帯揚げ、ポリかなにかの丸ぐけ帯締め。

袖丈が60cm位あって、それが昔のきものの良さでもあるんですが、ちょっと邪魔です。

袖丈の合う長襦袢も丁度古着で手に入れたので、着て見ました。

緋の紋綸子です。見えないけど(^^)

こちらは和装着装教室ではなく、ちりめん細工教室講師の時に思いついて着て行ったもの。

よろけ縞に梅と桜の柄のポリエステルきものに、交織リボン織の名古屋帯。

緑色の帯締めを利かせ色に持ってきた・・・つもり。

襦袢はモスリン(メリンス)の広幅モノ単仕立て。普段着用の長襦袢ですが、毛織物だもん暖かいんです。

ちりめん細工受講生の皆さんは、遠慮のない人生の先輩方、袂をめくって「あらメリンスっ珍しい」(笑)

本当に、今では見かけなくなりましたね。細々チェックいただきましたが、最終的には誉めていただいてとても嬉しいです。

このきもの、つるし(仕立上がり)で購入したきものですから良くわかりませんが、布端をヒートカットして反物巾にした元広幅モノのような気がします。まあ、お手頃な普段着なんで良いんですけど。

もちろんミシン仕立ですね。

こちらも古着のコーデ。

深緑の縫い取りお召しだと思う付け下げにレンガ色の名古屋帯。

ピンク色の帯揚げは先のコーデと同じものです。帯締めは黒地に赤い模様の丸ぐけ。

箪笥には自分のものもあるのに古着を着るのは、自分のサイズで仕立てあがっていないきものを如何に着こなすか、というチャレンジでもあったり? ・・・いえ、解いてしまうまえに着てみよう、というだけです(笑)

続きを読む

変り結びなどもしてみたいところですが、とにかく基本の二重太鼓を自分ひとりでしっかりきれいに仕上げられることを目指して、本番に向けて実際に着る着物と帯での練習を行います。

きものは慣れることが一番と考えますので、良いきものだからといって、本番にだけ着ようとすると、どうしても「着られている」感覚になってしまいます。

できれば2~3ヶ月前から、無理なら1~2回でも、その日に着たいきもので練習することをオススメします。

着ているうちに、きものの方でも身体に馴染んでくるものなんですよ。

月に1~2回の和装講習ですが、下着から始めて30分以内で着られるようになりました。

式当日のお母さまは大変です。

自分の着付はもちろんのこと、旦那様のご準備も、式に出席するお子様ご本人のご準備も、更に、ご家族の朝ごはんだって、お洗濯だってあるんですものね。簡単にさっと着られるようになっていなくっちゃ(^^)

よいお天気であるように祈っています。

前日に一そろえ、揃えておくのを忘れないようにしてくださいネ。

あ、写真を撮らせていただくのを忘れていました(^^;

では、今月の講師コーディネートです。

まあ、あの・・・普段着でゴメンナサイ(笑)

初回。古着のコーデ。

春らしい柄行の小紋に、毛織(たぶん)の黒にポイント柄の名古屋帯。

ピンクの刺繍半衿、ピンク色の帯揚げ、ポリかなにかの丸ぐけ帯締め。

袖丈が60cm位あって、それが昔のきものの良さでもあるんですが、ちょっと邪魔です。

袖丈の合う長襦袢も丁度古着で手に入れたので、着て見ました。

緋の紋綸子です。見えないけど(^^)

こちらは和装着装教室ではなく、ちりめん細工教室講師の時に思いついて着て行ったもの。

よろけ縞に梅と桜の柄のポリエステルきものに、交織リボン織の名古屋帯。

緑色の帯締めを利かせ色に持ってきた・・・つもり。

襦袢はモスリン(メリンス)の広幅モノ単仕立て。普段着用の長襦袢ですが、毛織物だもん暖かいんです。

ちりめん細工受講生の皆さんは、遠慮のない人生の先輩方、袂をめくって「あらメリンスっ珍しい」(笑)

本当に、今では見かけなくなりましたね。細々チェックいただきましたが、最終的には誉めていただいてとても嬉しいです。

このきもの、つるし(仕立上がり)で購入したきものですから良くわかりませんが、布端をヒートカットして反物巾にした元広幅モノのような気がします。まあ、お手頃な普段着なんで良いんですけど。

もちろんミシン仕立ですね。

こちらも古着のコーデ。

深緑の縫い取りお召しだと思う付け下げにレンガ色の名古屋帯。

ピンク色の帯揚げは先のコーデと同じものです。帯締めは黒地に赤い模様の丸ぐけ。

箪笥には自分のものもあるのに古着を着るのは、自分のサイズで仕立てあがっていないきものを如何に着こなすか、というチャレンジでもあったり? ・・・いえ、解いてしまうまえに着てみよう、というだけです(笑)

続きを読む

2010年02月17日

2月のコーディネート

今月の和装着装講習は・・・ご受講の皆さんは、来る卒業式・入学式にむけての礼装レッスンですが、お気楽講師は失礼して普段着のコーディネートです。ゴメンナサイ(^^;

一回目も二回目もお天気があまりよろしくないので、洗える着物のコーディネート。

黒地に色々な吉祥模様が市松取りされた小紋には、ポリエステルの開き名古屋。寒いので上着に鹿の子模様の袖なし羽織。これも動きやすいように古着の羽織から袖を取ってしまったものです。

大きなよろけ縞に梅の柄の小紋は、柄行からいえば「この季節しか着られない」季節限定もの。春を待つ気持ちを緑の遠山模様の紬帯と淡いピンクの帯揚げや半襟に込めてみたり(^^)

どちらも気楽に角だしを結んでいますが、梅の小紋は普段のコーディネートとしては着丈を長く取りすぎています。礼装の際には、これくらい・・・という例です。といえば聞こえはいいですが、帯が紬の角だしではバランスがよろしくありませんね。

改めて写真で見直すと、帯締めが同じでした。他のもあるのだけれど、使い勝手のよいものばかりしてしまいます。

続きを読む

一回目も二回目もお天気があまりよろしくないので、洗える着物のコーディネート。

黒地に色々な吉祥模様が市松取りされた小紋には、ポリエステルの開き名古屋。寒いので上着に鹿の子模様の袖なし羽織。これも動きやすいように古着の羽織から袖を取ってしまったものです。

大きなよろけ縞に梅の柄の小紋は、柄行からいえば「この季節しか着られない」季節限定もの。春を待つ気持ちを緑の遠山模様の紬帯と淡いピンクの帯揚げや半襟に込めてみたり(^^)

どちらも気楽に角だしを結んでいますが、梅の小紋は普段のコーディネートとしては着丈を長く取りすぎています。礼装の際には、これくらい・・・という例です。といえば聞こえはいいですが、帯が紬の角だしではバランスがよろしくありませんね。

改めて写真で見直すと、帯締めが同じでした。他のもあるのだけれど、使い勝手のよいものばかりしてしまいます。

続きを読む

2010年01月31日

1月のコーディネート

いまさらですが(笑)

今月始めの和装着装講習での装い。

年明け初回ということで、靄ぼかしの絹小紋に紬織遠山模様の名古屋帯。

紅梅色で初春の感じを出してみました。

古着で裄が合わない&洋装のときにも引っ掛けられるように袖を取っちゃった羽織をあわせて(^^)

続きを読む

今月始めの和装着装講習での装い。

年明け初回ということで、靄ぼかしの絹小紋に紬織遠山模様の名古屋帯。

紅梅色で初春の感じを出してみました。

古着で裄が合わない&洋装のときにも引っ掛けられるように袖を取っちゃった羽織をあわせて(^^)

続きを読む

2009年12月11日

12月のコーディネート

12月の和装着装講習は、先週金曜と本日でした。

月二回の講習なので、今日が年内最終回・・・ということに、気付いたのは終わりのご挨拶を交わしていたとき。

あらららら~(^^;

先週は、半巾帯に飾りの帯締め、頂き物のシジミ細工のブローチを帯留め代わりにして羽織を合わせました。

着物は黒地に赤の織柄です。サテン光沢のある生地ですが、裏に紅絹を使っているところを見ると昭和初期のもの。

ひょっとすると洋服地を着物に仕立てたものかもしれません。古着で遊ぶのも楽しいものですね。

続きを読む

月二回の講習なので、今日が年内最終回・・・ということに、気付いたのは終わりのご挨拶を交わしていたとき。

あらららら~(^^;

先週は、半巾帯に飾りの帯締め、頂き物のシジミ細工のブローチを帯留め代わりにして羽織を合わせました。

着物は黒地に赤の織柄です。サテン光沢のある生地ですが、裏に紅絹を使っているところを見ると昭和初期のもの。

ひょっとすると洋服地を着物に仕立てたものかもしれません。古着で遊ぶのも楽しいものですね。

続きを読む

2009年07月06日

7月のコーディネート

梅雨明けはまだですが、7月に入って、薄物を羽織っても良い頃になりました。

和装のお教室を始めて数年経ちますが、実をいうと薄物では、絵羽の紗袷なんて、趣味性の高いきものといえども着ていく場所を選んでしまう逸品のただ一枚しか持っていませんでした(滝汗)

とてもお教室に着ていく着物ではありません。いえ、講師だし、それくらい着ていても良いのかもしれませんが、自分で緊張しちゃいます(笑)

ということで、生徒さんから教えていただいたジャスコつくばのたんす屋さんに行ってみました。

だんなさんと奥さんとおしゃべりしながら、楽しくアレコレ選ばせていただき・・・気楽(なんといっても着物姿で運転したり、大荷物を運んだりと暴れますから)に着るなら、黒地だわねぇ、っと。絽の着物とアコガレの麻襦袢を求めてまいりました(^^)

反物から仕立てると、超特急でも一週間はかかりますが、古着ですから、ちょっとしたお直しだけで着られます。

楽しみのための気楽な和服なら、古着を利用されるのも良いかもしれませんね。

なんといっても価格がリーズナブルなところが嬉しいです。

絽の黒地小紋、柄はあまり気にしなかったのですが、飛び梅のようです。夏の着物に飛び梅というのは、ちょっと失敗だったかも? 裏をよく見ると前の秋草の柄が残っていて、染め替えして大切に着られてきた着物の様子。

柄はともかく、すっと馴染んで良い感じです。

帯は、麻の名古屋です。

お扇子を帯に挟んだのは暑さのためでもありますが、これ1本挿すことで、胴帯がピンっと締まります(^^)

袖をざっと合わせた麻襦袢で、この日は、とても涼しく過ごせました。

続きを読む

和装のお教室を始めて数年経ちますが、実をいうと薄物では、絵羽の紗袷なんて、趣味性の高いきものといえども着ていく場所を選んでしまう逸品のただ一枚しか持っていませんでした(滝汗)

とてもお教室に着ていく着物ではありません。いえ、講師だし、それくらい着ていても良いのかもしれませんが、自分で緊張しちゃいます(笑)

ということで、生徒さんから教えていただいたジャスコつくばのたんす屋さんに行ってみました。

だんなさんと奥さんとおしゃべりしながら、楽しくアレコレ選ばせていただき・・・気楽(なんといっても着物姿で運転したり、大荷物を運んだりと暴れますから)に着るなら、黒地だわねぇ、っと。絽の着物とアコガレの麻襦袢を求めてまいりました(^^)

反物から仕立てると、超特急でも一週間はかかりますが、古着ですから、ちょっとしたお直しだけで着られます。

楽しみのための気楽な和服なら、古着を利用されるのも良いかもしれませんね。

なんといっても価格がリーズナブルなところが嬉しいです。

絽の黒地小紋、柄はあまり気にしなかったのですが、飛び梅のようです。夏の着物に飛び梅というのは、ちょっと失敗だったかも? 裏をよく見ると前の秋草の柄が残っていて、染め替えして大切に着られてきた着物の様子。

柄はともかく、すっと馴染んで良い感じです。

帯は、麻の名古屋です。

お扇子を帯に挟んだのは暑さのためでもありますが、これ1本挿すことで、胴帯がピンっと締まります(^^)

袖をざっと合わせた麻襦袢で、この日は、とても涼しく過ごせました。

続きを読む

2009年06月13日

6月のコーディネート

久々の和装コーディネート記事です(^^;

着てはいるんですが、写真を撮らなかったり、以前と同じコーディネートだったりで(笑)

今回のコーディネートは、衣替え後の初回和装着装講習の着物です。

夏の単着物は、絽や紗、とお思いの方も多いと思いますが、6月に透ける生地(絽や紗)は気が早すぎます。

絽や紗の出番は、梅雨も終わり夏至を過ぎた「盛夏」のおおよそ一ヶ月の間だけ。

衣替え前後の6月、9月は、透けない生地の単の着物で過ごします。

続きを読む

着てはいるんですが、写真を撮らなかったり、以前と同じコーディネートだったりで(笑)

今回のコーディネートは、衣替え後の初回和装着装講習の着物です。

夏の単着物は、絽や紗、とお思いの方も多いと思いますが、6月に透ける生地(絽や紗)は気が早すぎます。

絽や紗の出番は、梅雨も終わり夏至を過ぎた「盛夏」のおおよそ一ヶ月の間だけ。

衣替え前後の6月、9月は、透けない生地の単の着物で過ごします。

続きを読む

2009年04月11日

4月のコーディネート

第一・第二金曜は、和装着装の講習日です。

ということで、昨日のコーディネート。

春らしくピンク色の小紋を出してきました。

靄のようにぼかしの入った無地風小紋です。

縫いの一つ紋でもつけておけば略式礼装にもなりますが、小紋として着たかったので紋は入れませんでした。

これにサーモンピンクの名古屋帯などを合わせると、はんなりと優しいコーディネートになります。

今回は、黒地に銀、他の色の直線的な幾何学模様の帯を合わせ、帯揚げは着物と同系色に、緑の帯締めをポイントにしてみました。

小物によって印象が変わるので、着物のコーディネートは楽しいのです。

続きを読む

ということで、昨日のコーディネート。

春らしくピンク色の小紋を出してきました。

靄のようにぼかしの入った無地風小紋です。

縫いの一つ紋でもつけておけば略式礼装にもなりますが、小紋として着たかったので紋は入れませんでした。

これにサーモンピンクの名古屋帯などを合わせると、はんなりと優しいコーディネートになります。

今回は、黒地に銀、他の色の直線的な幾何学模様の帯を合わせ、帯揚げは着物と同系色に、緑の帯締めをポイントにしてみました。

小物によって印象が変わるので、着物のコーディネートは楽しいのです。

続きを読む

2009年03月13日

今月のコーディネート

久しぶりの和装着装(一般名は「着付け」)講習でした。

とくに募集もしていないので受講生が少ないのは当然ですが、都合が合わないと一ヶ月二ヶ月くらいは休講してしまう気ままなお教室ですから、毎回新たな気持ちでの講習に・・・なんて。

あまり、新たな気持ちになってしまっても上達しないのですが(笑)

お休みのご連絡をいただいたときは、できるだけ着物に触ってくださいネ? とお願いしているのですけれど、それもなかなかままなりませんね。

斯様に、資格取得を目指すというような、かっちりとカリキュラムが決まっているお教室ではありません。

この着物を着たい。という着物をお持ちいただいて、それに合った着付け方をご教授しています。

着る練習の合間に、季節のコーディネートなどをレクチャーしたり。

というわけで、講師自身は季節に合ったコーディネートをしていきます。

今回は、三月。桜の開花も待ち遠しい春の日ですが、まだ羽織を着ても良い季節です。

花の季節に合わせて、桜の小紋なども楽しいかしら? と思わないでもなかったのですが、箪笥にある桜の小紋は、学生時代に仕立てたもので、ちょっと(カナリ?)若作りになってしまうので・・・(笑)

深緑色のお召しに、臙脂色の博多織名古屋帯を合わせてみました。

お召しの柄が抽象柄なので、帯も幾何学模様です。

着物自体は「お召し」ですから帯を替えれば少し改まった席にも着て行けますが、今日は、いわば講師のお仕事着なので、ちょっとスポーティに短めの着丈に着付けてみました。

改まったお席に来ていく際には、かかとが隠れるくらいに着付けます。

お召しとは織り方による生地の名称です。

将軍家が好んだところから「お召し物」>「お召し」と名づけられたといいます。

ご都合に合わせて自由に参加できる講習ですが、和服に関する知識も合わせてお話していきます。

続きを読む

とくに募集もしていないので受講生が少ないのは当然ですが、都合が合わないと一ヶ月二ヶ月くらいは休講してしまう気ままなお教室ですから、毎回新たな気持ちでの講習に・・・なんて。

あまり、新たな気持ちになってしまっても上達しないのですが(笑)

お休みのご連絡をいただいたときは、できるだけ着物に触ってくださいネ? とお願いしているのですけれど、それもなかなかままなりませんね。

斯様に、資格取得を目指すというような、かっちりとカリキュラムが決まっているお教室ではありません。

この着物を着たい。という着物をお持ちいただいて、それに合った着付け方をご教授しています。

着る練習の合間に、季節のコーディネートなどをレクチャーしたり。

というわけで、講師自身は季節に合ったコーディネートをしていきます。

今回は、三月。桜の開花も待ち遠しい春の日ですが、まだ羽織を着ても良い季節です。

花の季節に合わせて、桜の小紋なども楽しいかしら? と思わないでもなかったのですが、箪笥にある桜の小紋は、学生時代に仕立てたもので、ちょっと(カナリ?)若作りになってしまうので・・・(笑)

深緑色のお召しに、臙脂色の博多織名古屋帯を合わせてみました。

お召しの柄が抽象柄なので、帯も幾何学模様です。

着物自体は「お召し」ですから帯を替えれば少し改まった席にも着て行けますが、今日は、いわば講師のお仕事着なので、ちょっとスポーティに短めの着丈に着付けてみました。

改まったお席に来ていく際には、かかとが隠れるくらいに着付けます。

お召しとは織り方による生地の名称です。

将軍家が好んだところから「お召し物」>「お召し」と名づけられたといいます。

ご都合に合わせて自由に参加できる講習ですが、和服に関する知識も合わせてお話していきます。

続きを読む

2009年01月13日

初?

先週の和ゴコロくらぶは、久しぶりの和装着装講習でした(^^)

受講生さんが少ないので、いろいろ都合が合わないと二ヶ月くらい休講してしまう・・・という気ままなお教室ですが・・・

時折氷雨の落ちる寒い日でしたので、新年初めての和装教室にふさわしく・・・と考えていたコーディネートは出番がありませんでした。

いつもの洗える小紋着物に、濃紫の羽織で出勤しましたが・・・

続きを読む

受講生さんが少ないので、いろいろ都合が合わないと二ヶ月くらい休講してしまう・・・という気ままなお教室ですが・・・

時折氷雨の落ちる寒い日でしたので、新年初めての和装教室にふさわしく・・・と考えていたコーディネートは出番がありませんでした。

いつもの洗える小紋着物に、濃紫の羽織で出勤しましたが・・・

続きを読む

2008年10月09日

10月のコーディネート

昨日のアーデントライスペース教室は、和装着装の講習日でした。

衣替えの10月、時折雨の落ちてくる不安定な一日でしたね。

袷小紋のコーディネートは、手持ちの和服も数があって、いろいろと悩みます。

とはいえ、雨模様の日では、気軽なポリエステルきものが便利です。

衣替えといっても、まだ10月、羽織ものはナシの帯付姿ですから、お太鼓の姿もキリッとしたいものですね。

黒地にいろいろな吉祥柄の入った色紙を飛ばした小紋に、紬の帯。

柄の一色をとったからし色のちりめん帯揚げ、帯締めは黒地に赤い柄の入った丸ぐけを効かせ色にしてみました。

続きを読む

衣替えの10月、時折雨の落ちてくる不安定な一日でしたね。

袷小紋のコーディネートは、手持ちの和服も数があって、いろいろと悩みます。

とはいえ、雨模様の日では、気軽なポリエステルきものが便利です。

衣替えといっても、まだ10月、羽織ものはナシの帯付姿ですから、お太鼓の姿もキリッとしたいものですね。

黒地にいろいろな吉祥柄の入った色紙を飛ばした小紋に、紬の帯。

柄の一色をとったからし色のちりめん帯揚げ、帯締めは黒地に赤い柄の入った丸ぐけを効かせ色にしてみました。

続きを読む

2008年09月11日

9月のコーディネート

8月の和装着装は休講でしたので、今週は久しぶりの講習日でした。

盛夏を過ぎた9月、まだまだ暑い日もありますが、薄物の季節は過ぎました。

10月の衣替えを前にした、単のコーディネートです。

盛夏を前にした6月の単とは趣を変えて。

単仕立てにした紬に、リボン織の名古屋帯、小物にからし色を持ってきて、少し早い秋を取り入れます。

5月には絽の半襟へと早めに切り替えましたが、9月には絽はもう片付けて塩瀬の白で。

あまり暑苦しくなってもいけないので、帯揚げと帯締めは、軽く夏のものをしてみました。

続きを読む

盛夏を過ぎた9月、まだまだ暑い日もありますが、薄物の季節は過ぎました。

10月の衣替えを前にした、単のコーディネートです。

盛夏を前にした6月の単とは趣を変えて。

単仕立てにした紬に、リボン織の名古屋帯、小物にからし色を持ってきて、少し早い秋を取り入れます。

5月には絽の半襟へと早めに切り替えましたが、9月には絽はもう片付けて塩瀬の白で。

あまり暑苦しくなってもいけないので、帯揚げと帯締めは、軽く夏のものをしてみました。

続きを読む

2008年07月09日

7月のコーディネート

分銅つなぎの縮みに一重名古屋帯、青の帯締めを効かせて。

7月に入れば一般的には「絽のきもの」ですが、縮みも夏の着物です。シャリ感があって、絽よりも好き・・・というのは措くとして、普段着~おしゃれ着のコーディネートとして、今日は縮みを選んでみました。

足元が撮影できませんでしたが、夏の装いは、少し短めに着付けるとキリッとして涼しげです。

着物が黒地だったので絽の半襟を少し多めに出していますが、もう少し控えめのほうが涼しそうだったかもしれませんね。

お太鼓も、心もち小さめに仕上げます。後姿もありませんが。

夏の着物姿は、着ている本人よりも、見た人が涼しく感じることを第一に着付けていきます(^^)

もちろん、本人も汗だくになってしまってはイケマセンので、見えない部分に涼しくなる工夫をいたします。

麻の肌着~襦袢が一番ですが、如何せんお値段も張りますし、入手しやすいものでもないので、綿晒しの肌着やクレープの肌着を揃えるとべたつき感がなくてよろしいのです。

絽の長襦袢も、ポリエステルのものを着るようでしたら、すっぱりやめてしまって、裾避けと半襦袢に絽の半襟をつけてしまっても良いでしょう。

そうはいっても、礼装でしたら、お話は別です、よ?(^^;

和ゴコロくらぶでは、自分ひとりで着物を着ることを目的とした和装着装講習を行っています。

資格を取るためや他の方へ着付けてあげるためのお教室ではありませんので、講師も毎度気楽な格好で、ご受講の皆さんをお迎えさせていただいています(^^)

続きを読む